文/黄玉璐

人来人往的拉萨街头,中年牧羊女一脚绊住露着黝黑健硕右臂的男子,往墙上一靠,将男子拉向自己。一个吻,落在牧羊女的脸颊上,笑意在她的嘴角荡漾开来。

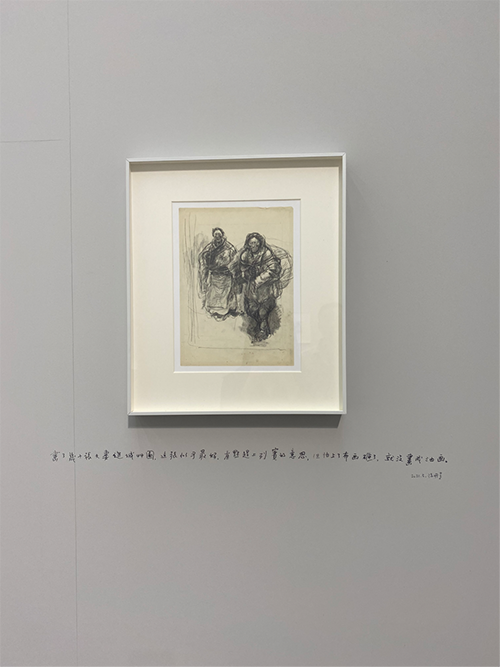

牧羊人 板上油画 78.6×52.3cm 1980年

27岁的陈丹青见证眼前这一幕,疾疾速写下来,那是上世纪70年代末,在后续的油画创作中,他将街景置换为草原。

他在创作手记中写道:“荒凉草原上这对穷人的接吻也有一番诗意。热恋中的女子为什么非得又年轻又漂亮呢?这些‘笨重’灵魂的美好爱情实在比公园里的恋人更打动我……我更喜欢这种粗鲁可爱的举动。想一想这些牧人近乎原始的生活,他们豪放嘹亮的歌声常常使我流下泪来。”

而后,牧羊女与男伴的这一吻,成为中国美术史上石破天惊的吻——改革开放初期难得以爱情为主题的画作《牧羊人》就此诞生。

时隔40年,2021年5月,《牧羊人》重新现身于中国艺术研究院油画院,成为“四十年再看陈丹青《西藏组画》”展览的重要部分。40年里,中国美术的理念流变,再度被谈起,改革开放作用于文艺界的那页“著录”,也再度被翻阅。

在进行检测工作时,邰武旗遇到这幅《牧羊人》,作为中国艺术研究院油画院绘画材料技法与修复研究室主任,他动了利用作品入市时差,做公开展览的心思:“好比偶遇了稔熟但久未当面的人路过家门,何不招呼一声,留下一刻,聊几句?”

随后,他成为此次展览的策展人,在陈丹青的画室搜罗出200多件草图、速写、画稿和相关文献,制出另外6幅画的复制件,“顿时像给牧羊人找到了她的草场”,尽管陈丹青觉着《西藏组画》已是老黄历。

正如邰武旗所说,中国美术界,无人不熟稔《西藏组画》,40年过去,这组画的涟漪浮泛至今。

杨飞云对40年前《西藏组画》问世时惊起的波涛记忆犹新。当年,现任中国艺术研究院油画院院长的他还是中央美术学院大三学生,在学校1978级研究生毕业作品展看到这组画时,从学生到老师,“大家都非常一致地感到眼睛一亮,甚至震撼”。

当时的中国,刚刚走过十年动乱,那十年,艺术家们的画笔颤颤巍巍地听从指令挥动,或干脆藏起笔锋。尽管时过境迁,但“红、光、亮”“高、大、全”的苏联宣传画积习尚存。

“我的老师靳尚谊先生,他在后来教学当中说,他用了几年的时间恢复他的眼睛,去识别灰颜色、识别真实的颜色,从真实当中辨析颜色关系。”杨飞云回忆道。

包括陈丹青第一次去西藏时,也创作过诸如《泪水洒满丰收田》等一系列苏派油画,集体群像,色彩鲜亮。他写道:“那年月,我像所有知青画家一样,竭力模仿国内名家堆叠厚颜料方笔触的苏式画法,瞧着宽袍大袖的西藏人。”

毕加索说,希腊人、罗马人、文艺复兴人,都根据共同的规则画画,从梵高开始,每个人必须是他自己的太阳。陈丹青的“太阳”,从《西藏组画》开始,在杨飞云看来,中国美术也从《西藏组画》开始,照进新的光亮。

“看起来就是几张很小的画,一个序列的主题故事也没那么多,但这些小画成为当时爆炸性的文化现象。”坦诚说,杨云飞认为,当年陈丹青所使用的油画技术并不太老道。

陈丹青自己也对《西藏组画》百般挑剔。7幅画完成后,他一度越看越懊恼,在日记里写道:“听了一些不带伴奏也没歌词的牧歌,顿时感到远没有画出那股藏味。心里念着是毕业创作,要参加展览,多少有点急功近利,贪多求快。尽管画得仔细,但明眼人能看出这只是浮面的工细,骨子里还是仓促而就,没在情境人物上深掘过,架不住细看。”

但杨云飞却在7幅画里看到超过技巧的艺术感染力,那是一种表现人民、表现生活、表现个体情感的生命力,“最根本的人性亮光从画里散发出来”。

在陈丹青的画布上,有热恋般的牧羊男女,有席地而坐、正在哺乳的《母与子》,有带着老狗和小羊的举家《朝圣》。

朝圣 板上油画 53.5×79cm 1980年

在《进城》(之二)中,年轻母亲一手怀抱着安然吃奶的婴儿,目光紧张,另一手紧拽着前方丈夫的衣袖,高大壮硕的丈夫如卫兵一般阔步在前,神色严肃,庇护妻儿。陈丹青说,他在这一家三口之中看到了“近乎庄严的美”。

7幅画里第一幅动手的《母与子》,三位藏族母亲散坐于地,或喂养孩子,或哺乳。其中一位,孩子在她的怀中正吮吸乳汁,这位母亲的长相单纯,定定地直视前方,有些出神。

母与子 板上油画 53.8×79cm 1980年

这让陈丹青想起许多一辈子辛苦的劳动妇女。“人们喜欢把她们画得精力饱满、笑逐颜开,其实她们经常是疲倦的、默不作声的。感人之处也就在此。”因此在动手创作时,陈丹青“处处都画得太紧张、太当心,但笔迹间却因此显得比较真挚”。

画布上,只是藏民的生活日常,每一位藏民只是单纯表达悲欣与状态的个体。但在油画家刘小东看来,正是《西藏组画》这贴近日常的“生活流”,从根基上结束了十年教条,“开始放射那个时代最渴望放射的人性之光”,让“中国文化界这条战船羞愧于继续迷失在政治海洋,开始靠岸,靠向生活之岸”。

“伟大的艺术作品是靠伟大的技术表现出来的,但不是有了伟大的技术才有伟大的艺术。”从《西藏组画》之后,杨飞云发现,直接表现真实生活和根本人性的作品涌现,油画这种朴素的绘画语言又恢复到对现实生活的观察,且观察的方式“很平时、很赤诚”。

数年后,85新潮及现代艺术运动开始,西方哲学思想与艺术理念同中国年轻艺术家们头脑中的风暴糅合、重塑,《西藏组画》被视作运动的伏笔,也与同时期的新文学、稍晚的第五代导演新电影被认为是20世纪80年代最重要的文化图景。

但“夫风生于地,起于青苹之末”。严格意义上,观念的流变并非从《西藏组画》时乍起。

陈丹青忆起第二次去西藏时,正值改革开放前夜,“不但世道大变,我也见识增长,画画时拼命默诵库尔贝、勒帕日、柯罗、米勒的朴素画面,自以为是个‘法国’古典画家”。

陈丹青的“法国画家”情结,与一次展览息息相关。1978年春天,“法国十九世纪农村风景画展览”来到中国。那是自1949年以来第一次在中国举办的法国艺术展览,在此之前,人们大多只能看到苏联画作,几乎无法亲见西方油画原作在中国展出。对于封闭了十多年的中国画坛而言,这次展览的意义不言而喻。

时隔30年,2009年陈丹青再次撰文谈起《西藏组画》时,毫不掩饰展览的影响:“所谓西藏组画只是1978年‘法国乡村画展’来华展出后的私人效应,而当我在画展中梦游般踯躅不去,中学时代躲在上海阁楼临摹欧洲画片的记忆,倏忽复活了。”

就在画展结束的那年冬天,十一届三中全会召开,中国得以再次站在港口灯塔上,瞭望世界。

如今,改革开放走过第43年,全新艺术表达方式层出不穷,就在今年,加密艺术品成为时下最引人注目的门类,人工智能成为画手,代码成为画笔。用杨飞云的话说,当下的艺术界让人眼花缭乱,每一个艺术家完全可以自主地按照天性、情感、认知去选择绘画表达方式,表达的宽度与自由度都在不断延展。

“无论我们发展出什么样的艺术形式,但最后是表现人的,是为了人的,人性里面最根本的东西如果丢失了,还有意义吗?”时隔40年,面对中国美术的纷繁变化,杨飞云站在《西藏组画》面前,重新审视并提出这一问题。

在他看来,这也是40年后再看《西藏组画》的意义所在:“唤醒我们今天所失去的一些重要部分是什么。”

对陈丹青来说,他坦言,离开了青藏高原,他再如何用力描摹,“也画不过拉萨那批画”,索性在上世纪80年代末收起所有素材,“洗手罢休,再也不画西藏了”。

本次展览开幕前,他来到展厅,特别拿支记号笔,在画下方信手批注。在一幅饰品手稿下,他写道:“那年画了好多这类饰物,标记色彩,煞有介事,心想明年后年还去西藏,再画好多创作。结果跑纽约去,完了。迄今再没去过西藏,呜呜。”

陈丹青随手在作品下方批注 黄玉璐/摄

在另一幅描绘藏族女孩的画下,陈丹青写道:“我还记得她。她还记得我吗?”对西藏的记忆,在68岁的他脑海中依然鲜活。

黄玉璐/摄

归根结底,“倘若没有画中一个个美丽的西藏男女赏我激情与能量,我不可能画出这批画”,陈丹青在2009年写道,再看这组画,他仿佛在看他人作品:“它们画的那么专心致志,而且,非常善良。”

(编辑:黄玉璐 校对:颜京宁)

-

-

-

2021-05-30 梁春晓

2021-05-30 梁春晓